Elektrofahrzeuge (BEV)

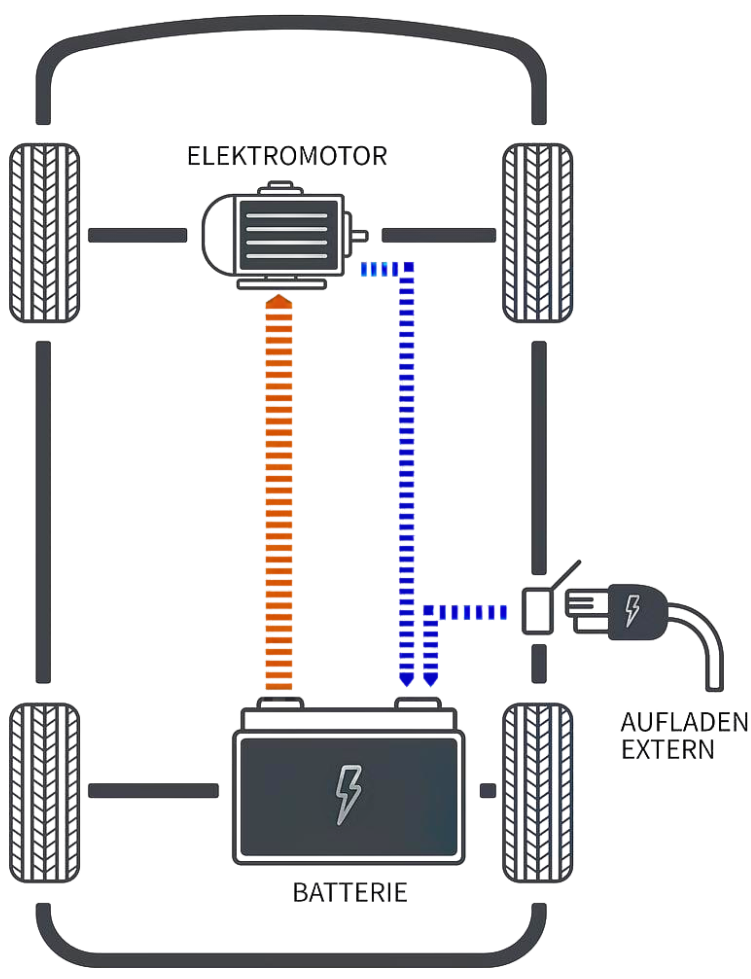

Rein batterieelektrisch betriebene Pkw (Battery Electric Vehicle, BEV) werden vollständig von einem Elektromotor angetrieben.

Der Elektromotor bezieht die Energie aus einer Batterie, die über ein Ladekabel an einer öffentlich zugänglichen Ladesäule oder einer sogenannten “Wallbox” aufgeladen wird.

BEVs fahren sehr energieeffizient, emissionsfrei und geräuscharm.

Mehr zur UmweltwirkungInhalt

Zusammenfassung

- Batterieelektrische Pkw werden von einem Elektromotor angetrieben, ihre Batterie wird mit einem Ladekabel mit Strom aufgeladen.

- BEVs stoßen beim Fahren keine CO2-Emissionen und Luftschadstoffemissionen (Abgase) aus.

- Die Herstellung von Ladestrom kann Treibhausgase verursachen, wenn dafür fossile Energieträger eingesetzt werden. In Deutschland besteht der Ladestrom (Strommix) schon heute zu weit über 50 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen.

- BEVs sind aufgrund ihres deutlich höheren Wirkungsgrads bereits heute klimafreundlicher als vergleichbare Verbrenner und werden diesen Vorteil im Zuge des Ausbaus der erneuerbaren Energien weiter ausbauen.

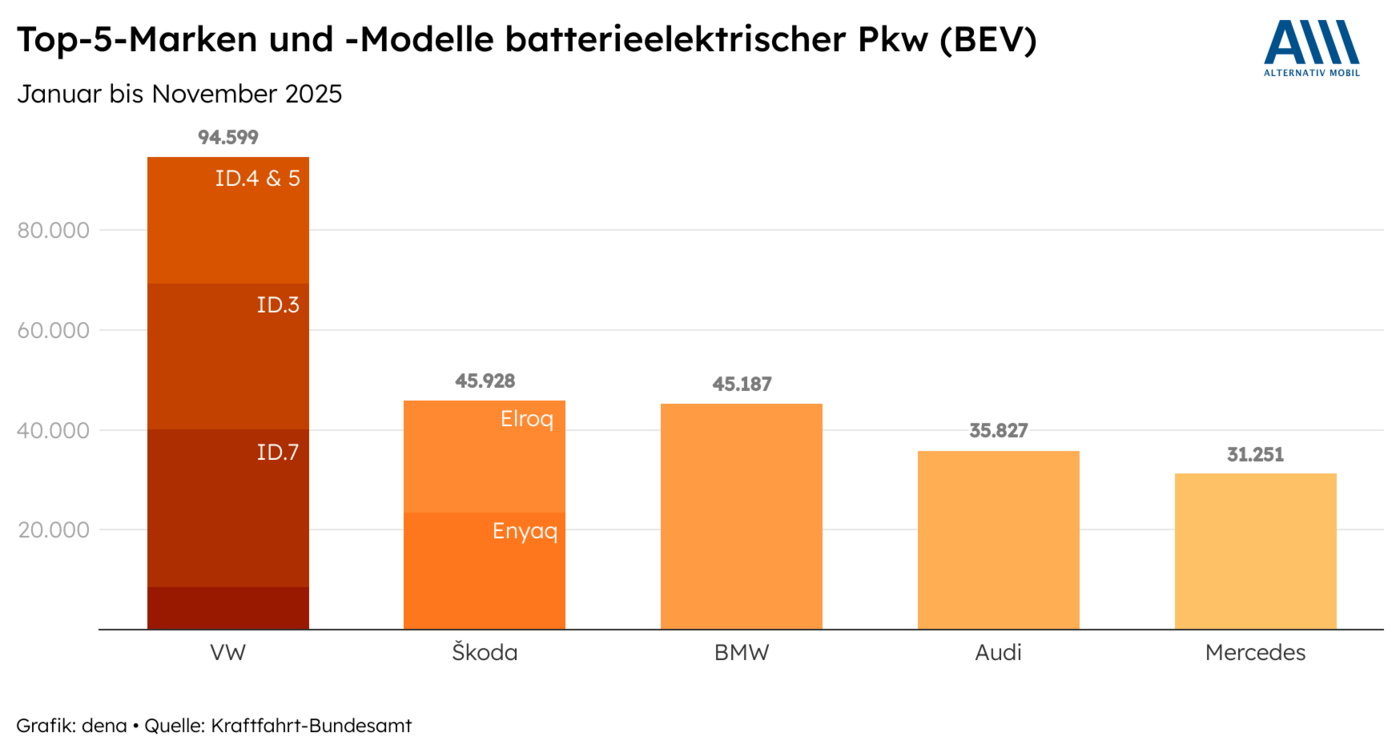

- Die Anzahl von Modellen batterieelektrischer Pkw nimmt stetig zu. BEVs erreichten im Jahr 2025 einen Anteil von 19 Prozent an allen Pkw-Neuzulassungen in Deutschland.

Funktionsweise

Ein batterieelektrischer Pkw wird von einem Elektromotor angetrieben. Die Energieversorgung erfolgt aktuell meist durch eine im Fahrzeug verbaute Lithium-Ionen- (Li-Ion) oder Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4). Wird diese mit Strom aus erneuerbaren Quellen wie Windkraft- oder Solaranlagen geladen, lassen sich batterieelektrische Pkw klimaneutral betreiben. Aber auch mit dem heutigen durchschnittlichen Strommix in Deutschland ergibt sich ein deutlicher Klimavorteil.

Höhere Energieeffizienz durch hohen Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad eines BEV ist deutlich höher als der eines Pkw mit einem Verbrennungsmotor. Das heißt, dass mehr elektrische Energie aus der Batterie in mechanische Energie, also Bewegung, umgewandelt wird. Während konventionelle Pkw mit Verbrennungsmotor (Benzin- und Dieselmotor) die ihnen zugeführte Energie zu zirka 30 Prozent in Bewegung umsetzen können, beträgt der Wirkungsgrad bei einem Elektromotor rund 85 Prozent. Wie Hybridfahrzeuge können auch BEV beim Bremsen bis zu zwei Drittel der dabei freigesetzten Energie zurückgewinnen, als Strom der Batterie zuführen und so ihren Gesamtwirkungsgrad nochmal steigern.

Auf der obenstehenden Abbildung ist der Aufbau eines BEV schematisch dargestellt: Über ein Ladekabel wird die Batterie im Fahrzeug mit Strom aufgeladen und dort gespeichert. Im Fahrbetrieb wird der Strom aus der Batterie an den Elektromotor weitergeleitet und dort in mechanische Energie (Antriebsenergie) umgewandelt. Wird gebremst, so wird durch Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation) Strom erzeugt und in der Batterie gespeichert. Bei diesem Vorgang wird der Elektromotor als Generator benutzt und die Bewegungsenergie des Fahrzeugs in elektrische Energie umgewandelt.

Reichweite

Die Reichweite eines Elektroautos hängt maßgeblich von der Batteriekapazität und dem Stromverbrauch ab. Die Batteriekapazität wird von den Herstellern in der Einheit Kilowattstunde (kWh) angegeben und beschreibt die Strommenge, die in der Batterie gespeichert werden kann. In den letzten Jahren wurden die Batteriekapazitäten der Elektroautos immer weiter vergrößert und erreichen heute Spannbreiten von etwa 40 Kilowattstunden bis zirka 110 Kilowattstunden.

Eine hohe Batteriekapazität garantiert dabei jedoch nicht automatisch mehr Reichweite, wenn sie in einem geräumigeren und schwereren Fahrzeug verbaut ist, das auch mehr Strom als Antriebsenergie benötigt. Ein Vergleich der Batteriegröße lohnt sich also vor allem zwischen Varianten desselben Modells oder zwischen vergleichbaren Modellen unterschiedlicher Hersteller.

Im Ecotest für Elektrofahrzeuge des ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) werden damit durchschnittliche, reale Reichweiten von knapp 400 Kilometern und maximale Reichweiten von über 600 Kilometern erreicht. Laut Herstellerangaben, welche auf dem WLTP-Messverfahren beruhen, können einige Fahrzeuge bereits über 800 Kilometer erreichen – bis zu 1.000 Kilometer sind angekündigt.

Die tatsächliche Reichweite eines Elektrofahrzeugs ist neben der Batteriegröße vom Energieverbrauch pro gefahrenem Kilometer abhängig, der insbesondere vom Fahr- und Routenprofil (Topografie, Geschwindigkeit, Beschleunigungsverhalten) sowie den Umgebungstemperaturen und Witterungsbedingungen beeinflusst wird. Während die optimale Außentemperatur für die Batterie bei 20 bis 25 Grad Celsius liegt, nimmt die Reichweite der Fahrzeuge bei besonders hohen oder niedrigen Temperaturen ab.

Zudem können weitere Energieverbraucher im Auto wie eine Klimaanlage, die Heizung oder Infotainmentsysteme die Reichweite beeinflussen. Studien zeigen, dass diese Einflussfaktoren die tatsächliche Reichweite einer vollgeladenen Fahrzeugbatterie um bis zu 50 Prozent reduzieren können.

Neben der Reichweite, die eine volle Batterieladung bietet, ist für Nutzerinnen und Nutzer im Alltag vor allem die Möglichkeit eines schnellen Nachladens relevant. Auch hier hat sich die Technologie in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Unter den Top 10 der 2024 meistverkauften batterieelektrischen Fahrzeuge in Deutschland können laut dem ADAC die meisten Fahrzeuge innerhalb von zwanzig Minuten mehr als 300 Kilometer Reichweite nachladen.

Lebensdauer

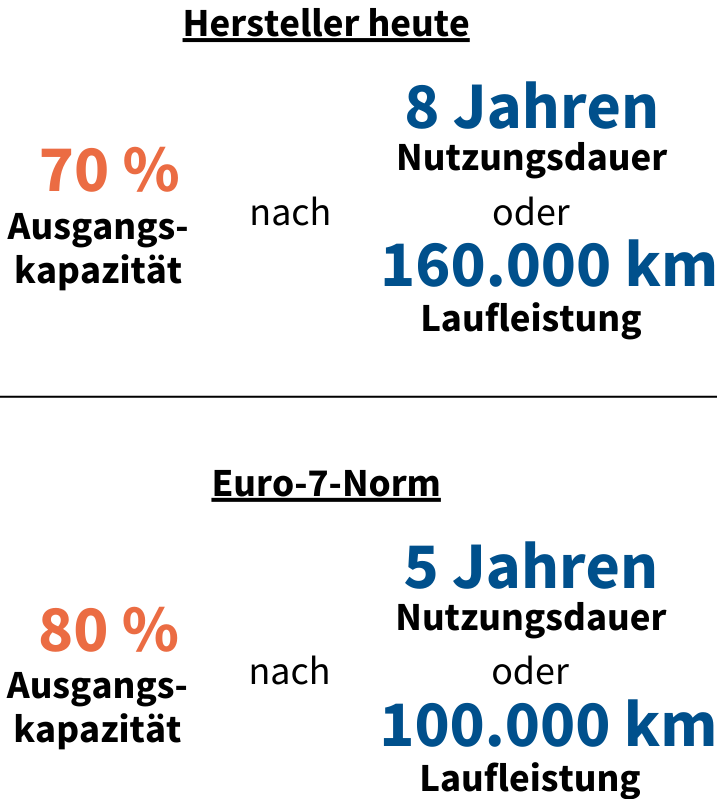

Neben einer ausreichend hohen Kapazität und Ladefähigkeit sollte beim Kauf auch die angegebene Lebensdauer der Batterie berücksichtigt werden. Verschiedene Hersteller garantieren bis zu acht Jahre Mindestnutzungsdauer beziehungsweise 160.000 Kilometer Laufleistung mit einer Batterie beim Kauf eines Neuwagens. In der Regel bedeutet dies, dass die Kapazität der Batterie innerhalb dieses Zeitraumes nicht unterhalb von 70 Prozent der Ausgangskapazität fallen darf.

Im April 2024 stimmte der Europäische Rat dem Vorschlag der Europäischen Kommission zur Abgasnorm „Euro-7“ zu, die am 29. Mai 2024 in Kraft trat. Sie gilt ab dem 29. November 2026 für neue Fahrzeugtypen (M1) und ab dem 29. November 2027 für alle neu zugelassenen Pkw. Die Euro-7-Norm sieht auch Vorgaben zur Haltbarkeit von Elektroauto-Batterien vor: Nach fünf Jahren oder 100.000 Fahrkilometern darf die Speicherkapazität der Batterie nicht unter 80 Prozent des ursprünglichen Werts fallen. Untersuchungen zeigen, dass diese garantierten Werte in der Realität übertroffen werden und die getesteten Batterien auch nach 200.000 bis 300.000 gefahrenen Kilometern – also in der Regel weit über 10 Jahre Nutzung – häufig noch über 90 Prozent ihrer Leistung behalten.

Marktangebot und Verfügbarkeit

Die Anzahl von Modellen batterieelektrischer Pkw nimmt stetig zu. In Deutschland werden inzwischen hunderte Modelle verschiedener Hersteller in allen wichtigen Segmenten angeboten. Darunter schneiden deutsche Fahrzeughersteller sehr gut ab. Im Ranking der meist zugelassenen Elektromodelle im Jahr 2025 entfallen alle 5 der Top-5-Modelle auf deutsche Konzernmarken. BEVs erreichten 2025 einen Anteil von 19 Prozent an allen Pkw-Neuzulassungen in Deutschland (+5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreszeitraum).

In der vorliegenden Grafik erfahren Sie welche Hersteller in Deutschland 2025 die meisten Elektrofahrzeuge verkauft haben und welche davon die beliebtesten Modelle waren. Mehr Informationen zu Neuzulassungen finden Sie in unserem Monitoringbericht 2025.

Kosten

Die Kosten für einen Pkw setzen sich aus den Anschaffungskosten sowie den Betriebskosten zusammen. Zu letzteren gehören die Energiekosten („Ladekosten“), Wartungs- und Reparaturkosten sowie die Versicherung und Kraftfahrzeug (Kfz)-Steuer.

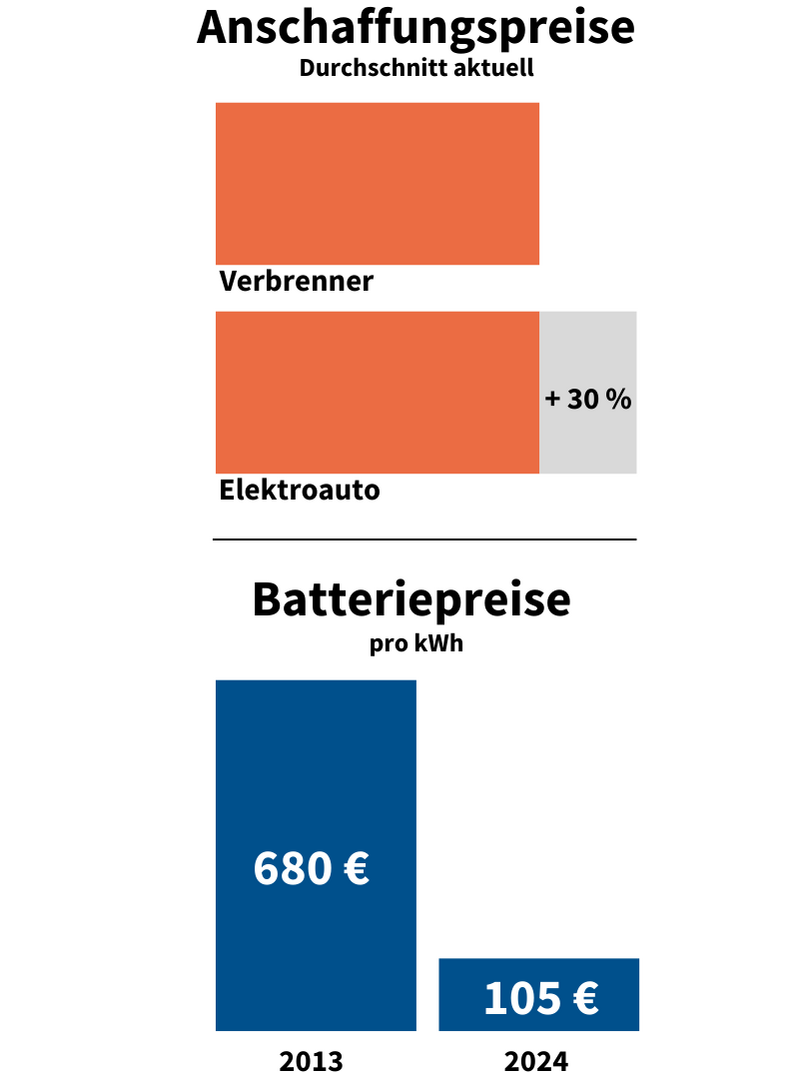

Anschaffungskosten

Die Anschaffungspreise von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen mit batterieelektrischem Antrieb liegen aktuell durchschnittlich 30 Prozent über denen von vergleichbaren Fahrzeugen mit Benzin- oder Dieselmotoren. Im Kleinwagensegment sind in Deutschland Pkw mit batterieelektrischem Antrieb ab 16.900 Euro erhältlich. Ein wesentlicher Anteil der Kosten entfällt derzeit auf die Batterie. Obwohl der Preis von Fahrzeugbatterien im Laufe des letzten Jahrzehnts rapide gesunken ist, bleibt die Batterie auch künftig das kostspieligste Bauteil eines BEV. Nach Auffassung von Expertinnen und Experten ist jedoch davon auszugehen, dass die Fahrzeugpreise in den nächsten Jahren aufgrund steigender Produktions- und Verkaufszahlen (Skaleneffekte) und fortschreitender Batterietechnologieentwicklung (sinkende Kosten pro 100 Kilowattstunden Batteriekapazität) weiter sinken und sich den Preisen von Verbrennern weiter annähern.

Oft können die höheren Anschaffungskosten von BEVs durch niedrigere Betriebskosten, steuerliche Vergünstigungen und niedrige Wartungskosten bereits nach einigen Jahren Nutzung ausgeglichen werden. Der Pkw-Kostenrechner ermöglicht die genaue Berechnung der Kostenvorteile im Betrieb von neuen Pkw-Modellen und damit eine begründete Auswahlentscheidung beim Neuwagenkauf.

Zum Pkw-Kostenrechner

Betriebskosten und steuerliche Vorteile

Für BEVs, die bis zum 31. Dezember 2030 neu zugelassen werden, müssen bis zum 31. Dezember 2035 keine Kfz-Steuern gezahlt werden. Auch zukünftig ist die Kfz-Steuer für BEV um 50 Prozent reduziert und richtet sich nach dem Gewicht des Fahrzeugs. Leichte und daher tendenziell kleinere Autos werden weniger stark besteuert als schwere, große Fahrzeuge.

Zusätzlich existieren für Elektroautos weitere steuerliche Vergünstigungen. Bietet der Arbeitgeber kostenfreies oder vergünstigtes Laden an, ist dies lohnsteuerfrei und muss nicht als geldwerter Vorteil versteuert werden. Ähnliches gilt für den geldwerten Vorteil bei der Lohnsteuer bei der privaten Nutzung des Elektro-Dienstwagens. Hier gilt ein reduzierter Steuersatz von 0,25 Prozent (statt der üblichen 1 Prozent für Autos mit Verbrennungsmotor) bei Fahrzeugen bis zu einem Brutto-Listenpreis von 100.000 Euro. Weitere Steuervorteile gibt es für Elektrofahrzeuge bei der Entfernungspauschale.

Darüber hinaus profitieren Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos von der Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) – ein gesetzlicher Rahmen, der Unternehmen, die fossile Kraftstoffe verkaufen, verpflichtet, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos können über den THG-Quotenhandel die „eingesparten“ Emissionen in Form von THG-Zertifikaten („Verschmutzungsrechten“) an Unternehmen verkaufen, was ihnen laut ADAC im Jahr 2024 zirka 70 Euro einbringt. Für 2025 prognostiziert der ADAC einen leichten Anstieg (bis zu 80 Euro) der THG-Einnahmen für die Verbraucherinnen und Verbraucher aufgrund des wieder steigenden Anteils von erneuerbaren Energien im deutschen Strommix, der u.a. den THG-Preis nach oben zieht. Der Handel funktioniert bei Privatpersonen über Dienstleister als Zwischenhändler, der sich die Zertifikate vom Umweltbundesamt bestätigen lässt und sie an Unternehmen verkauft.

Übersicht: Steuerliche Anreize und THG-Quote für die private Nutzung von Elektro-Pkw

| Instrument | Beschreibung | Finanzieller Vorteil in Euro pro Jahr (Beispielrechnung*) |

| KfZ-Steuerbefreiung und -ermäßigung | BEV, die bis zum 31. Dezember 2030 neu zugelassen werden, sind bis zum 31. Dezember 2035 Kfz-Steuer befreit, danach gilt ein reduzierter Steuersatz von 50 Prozent | 140 |

| Lohnsteuerbefreiung beim Laden am Arbeitsort | Bietet der Arbeitgeber kostenfreies oder vergünstigtes Laden an, ist dies lohnsteuerfrei und muss nicht als geldwerter Vorteil versteuert werden | 288 |

| Steuerermäßigung bei der privaten Nutzung von Dienstwagen | Bei Elektro-Dienstwagen mit einem Brutto-Listenpreis von bis zu 100.000 Euro gilt ein reduzierter Steuersatz von 0,25 Prozent | 1.440 |

| THG-Quote | Halter von BEV können ihre „eingesparten“ CO2-Emissionen in Form von THG-Zertifikaten über einen Zwischenhändler an Unternehmen verkaufen | 70** |

| Bis zu 1.938 Euro pro Jahr |

*Bei dieser Darstellung handelt es sich um eine Beispielrechnung. Die individuellen Kostenvorteile können je nach Fahrzeug, Verbrauch und Lohnsteuerklasse stark variieren und dementsprechend höher oder niedriger ausfallen.

** Quelle: ADAC

Darüber hinaus bieten einige Städte, Länder und Kommunen spezifische Fördermaßnahmen für die Anschaffung von E-Fahrzeugen für Privatpersonen (z.B. München), oder zum Aufbau von Ladestationen (z.B. Nordrhein-Westfalen). Eine Übersicht über Städte und Gemeinden, die Wallboxen für Privatpersonen fördern, bietet der ADAC.

Neben den steuerlichen Anreizen und speziellen Förderprogrammen sparen Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos auch bei den Wartungs- und Reparaturkosten. Der Wartungsaufwand bei batterieelektrischen Fahrzeugen ist niedriger als bei vergleichbaren Verbrennungsmotoren, unter anderem aufgrund der geringeren Anzahl an Verschleißteilen im Antriebsstrang, dem Wegfall von Flüssigkeiten (beispielsweise Getriebe- oder Motoröl) sowie dem geringeren Bremsenverschleiß durch die Rekuperation.

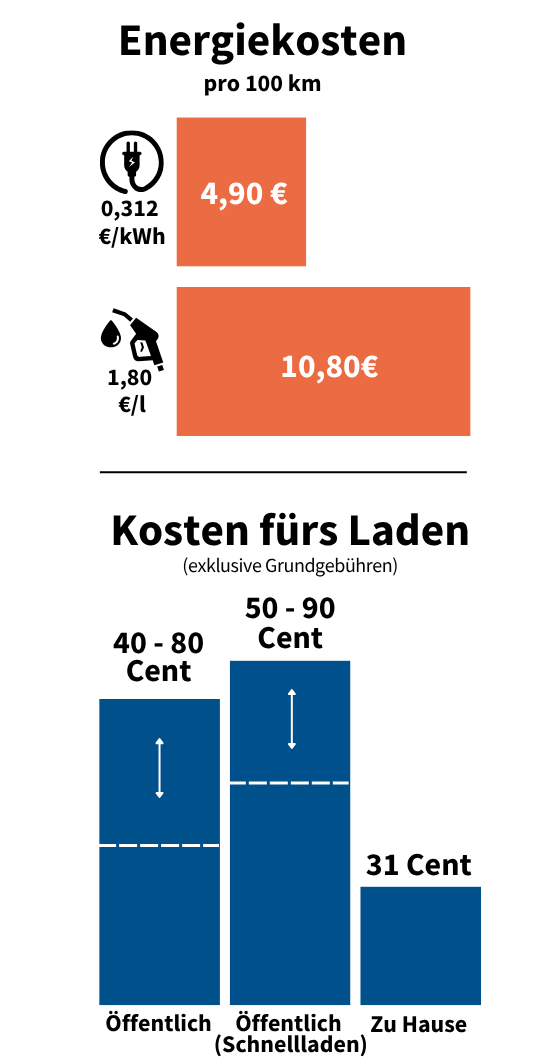

Energiekosten und Energieverbrauch

Der größte Anteil der Betriebskosten für BEVs wird durch die Strom- beziehungsweise Ladekosten verursacht. Diese sind abhängig von den Strompreisen und dem Stromverbrauch. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 15,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer in der Kompaktklasse und einem Haushaltsstrompreis von 0,312 Euro pro Kilowattstunde ergeben sich Kosten von rund 4,90 Euro pro 100 Kilometer für das Laden zuhause. Vergleicht man dieses Beispiel mit einem benzinbetriebenen Kompaktwagen, der einen durchschnittlichen Verbrauch von sechs Liter pro 100 Kilometer aufweist, so ergeben sich bei einem Benzinpreis von 1,80 Euro Liter dagegen rund 10,80 Euro pro 100 Kilometer. Damit wäre eine Fahrt mit einem Benziner in diesem Rechenbeispiel doppelt so teuer wie mit einem batterieelektrischen Fahrzeug. Darüber hinaus können Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos, die ihr Fahrzeug nachweislich auch zuhause laden, Treibhausgas-Zertifikate weiterreichen und so derzeit etwa 70 Euro pro Jahr einnehmen.

Steht eine eigene Wallbox zur Verfügung, fallen die Energiekosten bei einem batterieelektrischen Pkw im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor in der Regel niedriger aus. Zu berücksichtigen ist, dass die Preise für den Strom abweichen können, je nachdem, wo geladen wird. Das Laden an öffentlichen Ladestationen ist teurer als an einer privaten oder betrieblichen Ladestation. Die Anbieter von Ladetarifverträgen berechnen für das Normalladen in der Regel zwischen 40 und 80 Cent pro Kilowattstunde. Die Preise für das Schnellladen liegen in etwa zwischen 50 und 90 Cent pro Kilowattstunde. Wird ein Tarifvertrag mit einem Ladestromanbieter geschlossen, sind die Ladekosten in der Regel günstiger, es fallen aber unter Umständen Grundgebühren zwischen drei und 18 Euro pro Monat an. Zuhause und in Verbindung mit einer eigenen Photovoltaikanlage dagegen kann auch zum Nulltarif oder zu einem wesentlich günstigeren Tarif geladen werden.

Umweltwirkung

Fahrzeuge, die rein batterieelektrisch angetrieben werden, stoßen beim Fahren weder CO2 noch andere Abgase aus und sind bei niedrigeren Geschwindigkeiten (unter 25 Kilometern pro Stunde) geräuschärmer als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Es werden lediglich, wie bei jedem anderen Fahrzeug, Feinstaubemissionen durch Reifen- und Bremsabrieb verursacht, wobei letzterer durch Rekuperation niedriger ausfällt als bei Verbrennern.

Da für die Zuordnung der CO2-Klassen im Pkw-Label die Emissionen im Fahrbetrieb als Bemessungsgrundlage dienen, werden rein batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge immer der besten CO2-Klasse A zugeordnet und mit null Gramm pro Kilometer ausgewiesen.

Batterieelektrische Fahrzeuge haben trotzdem einen CO2-Fußabdruck. Treibhausgasemissionen entstehen zum einen bei der Fahrzeug- und Batterieproduktion. Zum anderen ist auch der Betrieb von BEVs nicht klimaneutral, wenn dabei Strom verbraucht wird, bei dessen Erzeugung fossile Energieträger wie Kohle oder Erdgas eingesetzt wurden. Schon beim heutigen Strommix ist die Gesamtbilanz eines Batteriefahrzeugs in Deutschland jedoch um durchschnittlich etwa 45 Prozent besser als die eines Verbrennungsfahrzeugs, und das umso mehr, je früher es ein Verbrennungsfahrzeug ersetzt.

Umweltbelastungen der Batterieproduktion entstehen durch Ressourcenverbrauch und toxische Auswirkungen auf Böden in Abbauregionen für Mineralien und Metalle. Zukünftig ist zu erwarten, dass die Umweltwirkungen aufgrund effizienterer Herstellungsverfahren, neuen Batterietypen mit geringerem Bedarf an kritischen Rohstoffen sowie Verbesserungen beim Recycling der Batteriekomponenten geringer werden.

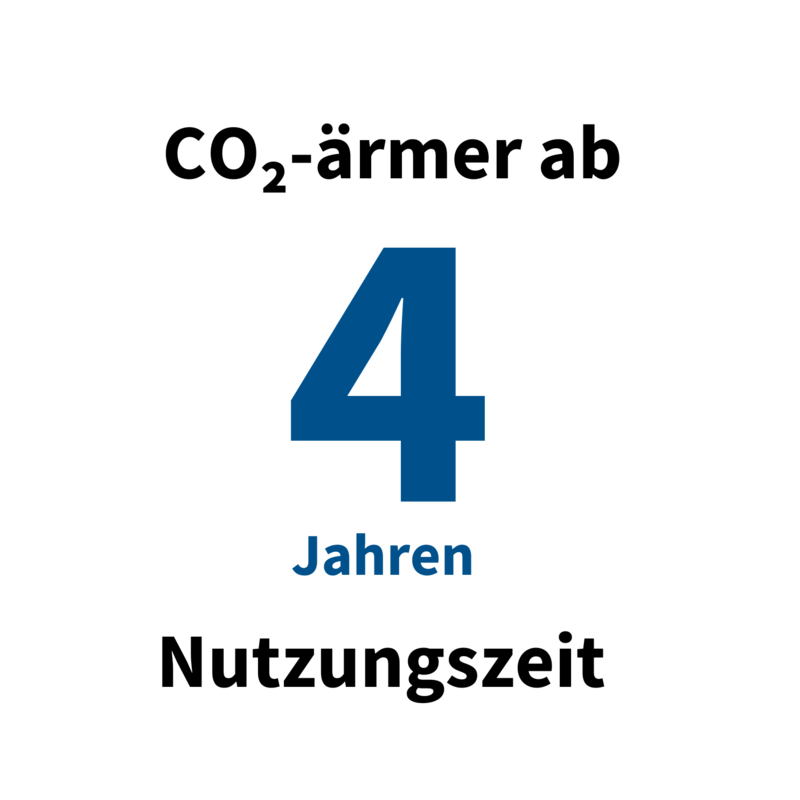

Wird der gesamte Lebenszyklus eines batterieelektrischen Pkw betrachtet, so fahren diese unter Berücksichtigung des deutschen Strommix im Schnitt nach 60.000 Kilometern klimaschonender als vergleichbare Fahrzeuge mit Benzinmotoren. Bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern im Jahr fährt ein Elektroauto somit schon nach vier Jahren CO2-ärmer als ein Verbrenner. Entscheidend für den Vergleich ist die Gesamtbilanz über den gesamten Lebenszyklus, der bei Pkw im Durchschnitt mehr als 10 Jahre und mehr als 200.000 Kilometer umfasst. Batterieelektrische Fahrzeuge schneiden hier erheblich klimafreundlicher ab. Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und der damit voranschreitenden Dekarbonisierung des Stromsektors wird sich der Klimavorteil zukünftig noch früher im Betrieb einstellen. Bereits heute liegt der Anteil erneuerbaren Stroms im Strommix bei über 50 Prozent. Bis 2030 plant die Bundesregierung eine Erhöhung auf 80 Prozent.

Rechtlicher Hinweis

Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) informiert im Auftrag des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit dieser Informationsplattform zur Verkehrs- und Mobilitätswende. Darüber hinaus erhalten Hersteller und Händler Informationen zur Umsetzung der novellierten Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKV). Dabei handelt es sich um allgemeine Hinweise, die nicht rechtsverbindlich sind. Für konkrete Fragen ist ggf. eine Rechtsberatung einzuholen. Die dena übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der mittels des Online-Tools zur Erstellung eines Pkw-Labels berechneten Ergebnisse. Entscheidend sind u. a. die Herstellerangaben.