Umweltvorteile von Elektroautos

Inhalt

Zusammenfassung

- Elektroautos stoßen im Betrieb direkt keine klimawirksamen CO₂-Emissionen und gesundheitsschädlichen Luftschadstoffemissionen durch Abgase aus. Werden sie mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben, ist der Betrieb von Elektroautos auch bei Betrachtung der Vorkette der Energieerzeugung CO₂-frei.

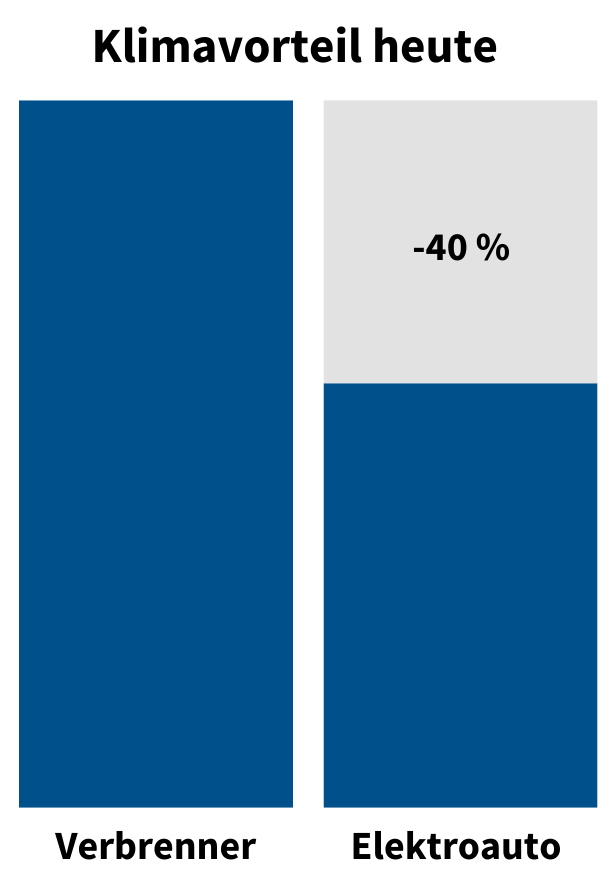

- Schon mit dem heutigen deutschen Strommix (im Gesamtjahr 2024 57 Prozent aus erneuerbaren Quellen) sparen Elektroautos im Betrieb deutlich CO₂-Emissionen gegenüber konventionellen Verbrennern ein. Und selbst wenn man alle Herstellungsemissionen (inkl. der energieintensiven Herstellung der Batteriezellen) berücksichtigt, haben Elektroautos bei gleicher Nutzungsintensität bereits nach wenigen Jahren einen Klimavorteil gegenüber vergleichbaren Fahrzeugen, die mit fossilen Kraftstoffen betrieben werden. Mit dem erwarteten weiteren Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien am Strommix verbessert sich der Klimavorteil von E-Autos jedes Jahr weiter.

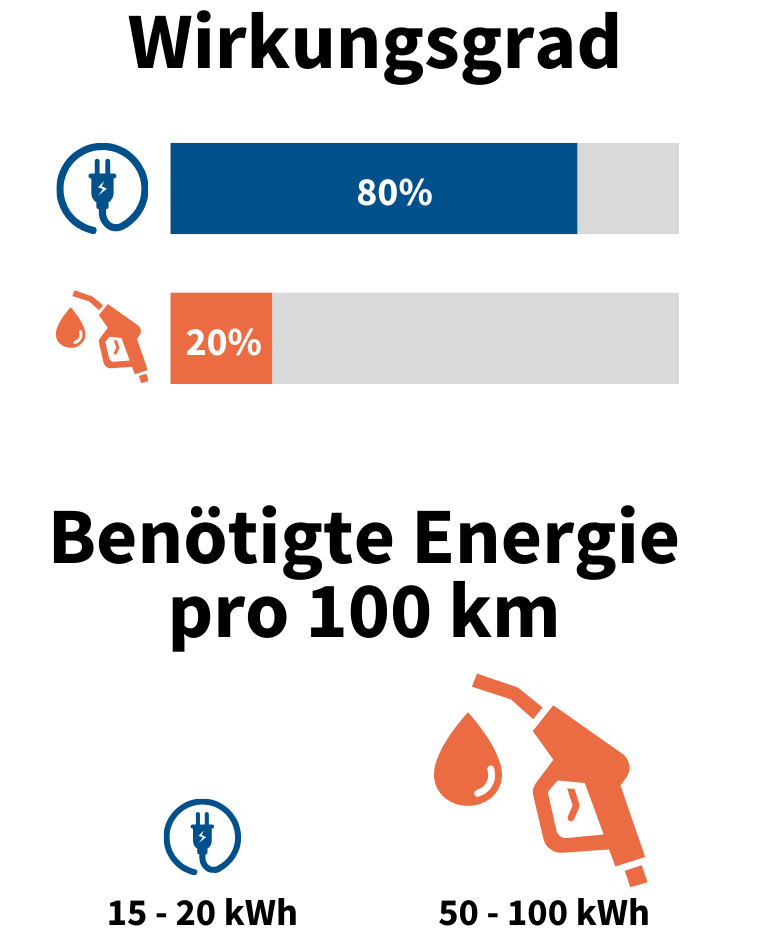

- Mit einem Elektroauto fährt man nicht nur umweltschonend, sondern auch sehr energieeffizient. Aufgrund des hohen Wirkungsgrads der Elektromotoren sind Elektroautos im Betrieb drei bis viermal effizienter als Verbrenner. Statt einer Energiemenge von umgerechnet zirka 50 bis 80 Kilowattstunden pro 100 Kilometer bei Dieselfahrzeugen oder Benzinern verbrauchen sie nur 15 bis 20 Kilowattstunden Strom pro 100 Kilometer.

-

Der höhere CO₂-Fußabdruck von Elektroautos in der Produktion entsteht insbesondere durch die energieintensive Herstellung der Batteriezellen. Dieser anfängliche Nachteil wird jedoch bei durchschnittlicher Fahrleistung (zirka 15.000 Kilometer pro Jahr) durch die CO₂-Einsparungen im Betrieb bereits nach wenigen Jahren (gegenüber Benzinern bereits nach gut vier Jahren) ausgeglichen. Über ein durchschnittliches Fahrzeugleben gerechnet sind E-Autos daher bereits heute deutlich klimafreundlicher als vergleichbare Fahrzeuge, die mit fossilen Kraftstoffen betrieben werden.

-

Rohstoffbedarfe für die Batterieproduktion können unter anderem durch eine geeignete Kreislaufführung perspektivisch reduziert werden. EU-weit wird für die Bewertung des ökologischen Fußabdrucks der Batterie ein sogenannter „Batteriepass“ eingeführt und die gesetzlichen Anforderungen an die Umweltqualität der Batterie nehmen zu.

Energieeffizienz und Luftqualität

Während Pkw mit Verbrennungsmotor (Benzin- und Dieselmotor) zirka 20 bis 30 Prozent der im Kraftstoff enthaltenen Energie in Antriebsenergie umsetzen und den Rest als Wärme abgeben, beträgt der sogenannte Wirkungsgrad bei einem Elektromotor rund 80 bis 90 Prozent. Während ein E-Auto für eine Strecke von 100 Kilometer zwischen 15 und 20 Kilowattstunden elektrische Energie benötigt, kommen Benziner und Diesel mit dieser Energiemenge (entspricht rund zwei Liter Kraftstoff) nur zirka 20 bis 30 Kilometer weit.

Fahrzeuge, die rein batterieelektrisch angetrieben werden, stoßen beim Fahren außerdem weder CO₂-Emissionen noch andere umwelt- oder gesundheitsschädliche Abgase aus – ein wichtiger Punkt, um die Luftqualität insbesondere in Städten zu verbessern. Denn Pkw mit Verbrennungsmotor tragen erheblich zur Feinstaub- und Stickoxidbelastung in städtischen Gebieten bei, welche Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislauf-Probleme verursachen können. Wie bei jedem anderen Fahrzeug entstehen auch beim Betrieb von E-Autos Feinstaubemissionen durch Reifen- und Bremsabrieb. Durch neue regulatorische Anforderungen (Euro-7-Regulierung) werden diese Emissionen zukünftig stärker in den Blick genommen und reduziert.

Hinzu kommt die Reduktion des Verkehrslärms. Bei Geschwindigkeiten bis etwa 25 Kilometer pro Stunde verursachen E-Autos deutlich weniger Lärm als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Ab etwa 30 Kilometer pro Stunde überwiegt zwar das Abrollgeräusch der Reifen die Geräuschemissionen des nahezu lautlosen Elektromotors, dennoch tragen Elektrofahrzeuge gerade in niedrigeren Geschwindigkeitsbereichen zu einer ruhigeren städtischen Umgebung bei.

Emissionseinsparungen

Betrachtet man die CO2-Emissionen über ein ganzes Fahrzeugleben, also von der Herstellung des Fahrzeugs über den gesamten Fahrbetrieb (Klimabilanz über den Lebenszyklus), haben Elektroautos einen Klimavorteil von rund 40 Prozent gegenüber konventionellen Fahrzeugen, abhängig von der Fahrleistung und dem Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix. Zwar geht die Herstellung der Batterien für die Elektroautos mit hohen Energie- und Ressourcenverbräuchen sowie CO₂-Emissionen einher. Die Herstellungsphase steht jedoch im Vergleich zur Betriebsphase – also dem Fahren – für einen geringeren Teil der Gesamtemissionen von Kraftfahrzeugen . Studien zeigen, dass die Produktion eines Elektroautos etwa 40 - 60 Prozent mehr CO₂-Emissionen verursacht als die eines vergleichbaren Verbrenners.

Dieser anfängliche „Klimarucksack“ von E-Autos wird durch die Einsparungen im Fahrbetrieb relativ schnell ausgeglichen – im Vergleich zu Benzinern in der Regel bereits nach etwa 4 Jahren. So fährt ein rein batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) mit einer angenommenen Batteriekapazität von 48 Kilowattstunden unter Berücksichtigung des aktuellen deutschen Strommix im Schnitt nach 30.000 bis 70.000 Kilometer klimaschonender als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Ab diesem Zeitpunkt ist die Gesamtklimabilanz des Elektrofahrzeugs besser als die eines konventionellen Verbrenners. Dieser Vorsprung wird durch den steigenden Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in Deutschland weiter zunehmen.

Durch das Pkw-Label können Sie den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen übrigens leicht vergleichen: Bei Neuwagen weist eine Farbskala auf die Einstufung des Fahrzeugs in die jeweilige CO2-Klasse hin. Da sie im Fahrbetrieb keine Treibhausgasemissionen ausstoßen, werden rein batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge immer der besten CO2-Klasse "A" zugeordnet und auf einer grünen Farbskala mit null Gramm CO2 pro Kilometer ausgewiesen.

Mehr zum Thema CO2-KlassenBatterieproduktion

Neben den CO2-Emissionen, die bei der Herstellung von Batterien für Elektroautos entstehen, die aber im gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs relativ schnell ausgeglichen werden, ist für die Umweltbilanz auch der Rohstoffeinsatz relevant. Der Abbau notwendiger Ressourcen für Batterien hat – ebenso wie die Gewinnung von Erdöl - lokale Umweltfolgen - insbesondere für Böden und Wasser. Perspektivisch kann der Rohstoffbedarf indes durch die Anwendung von Recyclingverfahren, einer geeigneten Kreislaufführung, effizienterer Herstellungsverfahren und neuen Batterietypen reduziert werden. Darüber hinaus können Traktionsbatterien nach ihrem Einsatz im Fahrzeug als Batteriespeicherkraftwerke genutzt werden, um derzeit häufig ungenutzte Überkapazitäten bei der Produktion von erneuerbarem Strom aus Sonne und Wind zwischenzuspeichern und zu späteren Zeitpunkten zu nutzen.

Beim Thema Nachhaltigkeit beabsichtigt die Europäische Union, durch das Gesetz über kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act) den Zugang der EU zu einer sicheren und nachhaltigen Versorgung mit kritischen Rohstoffen zu gewährleisten. Unter anderem zielen die Maßnahmen der 2024 in Kraft getretenen Verordnung darauf ab, sicherere, transparentere und widerstandsfähigere Lieferketten zu schaffen sowie inländische Kapazitäten zur Gewinnung der für die Batterieproduktion benötigten Rohstoffe zu fördern.

Rechtlicher Hinweis

Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) informiert im Auftrag des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit dieser Informationsplattform zur Verkehrs- und Mobilitätswende. Darüber hinaus erhalten Hersteller und Händler Informationen zur Umsetzung der novellierten Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKV). Dabei handelt es sich um allgemeine Hinweise, die nicht rechtsverbindlich sind. Für konkrete Fragen ist ggf. eine Rechtsberatung einzuholen. Die dena übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der mittels des Online-Tools zur Erstellung eines Pkw-Labels berechneten Ergebnisse. Entscheidend sind u. a. die Herstellerangaben.