Hybride

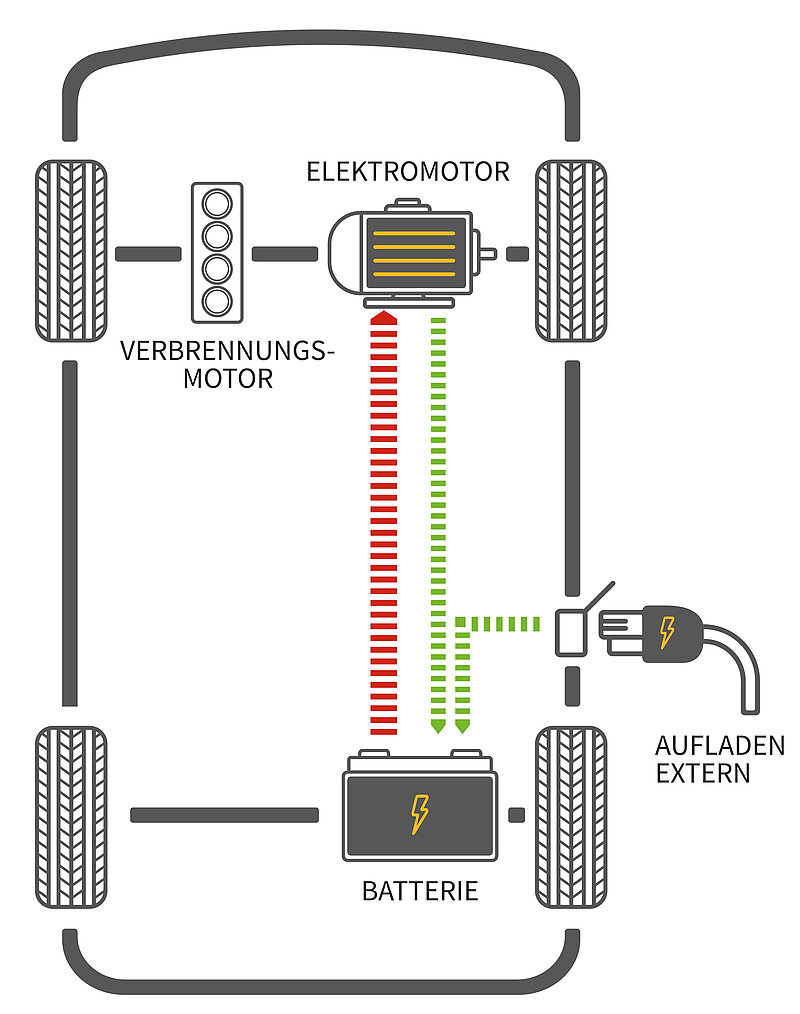

Pkw mit hybriden Antrieben kombinieren einen Verbrennungsmotor mit einem oder mehreren Elektromotoren, um Vorteile beider Technologien zu nutzen. Grundsätzlich gibt es drei hybride Antriebsarten:

Mild- und Voll-Hybride (MHEV/HEV) haben kleinere Batterien, die durch den Verbrennungsmotor oder Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation) geladen werden, weshalb sie nur über sehr kurze Strecken rein elektrisch gefahren werden können. MHEV/HEV sind keine Elektroautos im Sinne des Elektromobilitätsgesetzes.

Plug-in-Hybride (PHEV) haben größere Batterien, die extern über ein Kabel mit Strom aufgeladen werden können, weshalb sie auch über längere Strecken rein elektrisch betrieben werden können. PHEV sind Elektroautos im Sinne des Elektromobilitätsgesetzes.

Extended-Range-Electric Vehicles (EREV) sind extern aufladbare Elektroautos, die mit einem Elektromotor betrieben werden und zusätzlich über einen kleinen Verbrennungsmotor („Range Extender“) verfügen, der bei Bedarf Strom erzeugt (Reservestromquelle), um die Reichweite zu erhöhen.

Inhalt

Zusammenfassung

- Die Batterie von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen (PHEV) ist regelmäßig kleiner als bei rein batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV), wodurch die elektrische Reichweite entsprechend geringer ausfällt. Bei vielen PHEV-Modellen liegt diese bei 40 bis 65 Kilometern, etwa ein Drittel der aktuellen PHEV-Modellangebote schaffen inzwischen auch 100 Kilometer und mehr.

- Die Anschaffungskosten für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge liegen, ähnlich wie die für reine Elektroautos, höher als bei vergleichbaren konventionellen Verbrennern.

- Für die Umweltwirkung und insbesondere die Treibhausgasemissionen im Betrieb ist bei Plug-in-Hybriden und Range-Extender-Fahrzeugen der tatsächliche elektrische Fahranteil beziehungsweise der Anteil des fossilen Kraftstoffverbrauchs entscheidend. Dieser ist abhängig von der Batteriegröße, der Länge der durchschnittlich gefahrenen Strecken, wie häufig die Batterie geladen wird und dem individuellen Fahrverhalten.

- Voll- und Mildhybride: Durch die unterstützende Leistung des Elektromotors verbrauchen Voll-Hybride im Schnitt bis zu 10 Prozent weniger Kraftstoff als konventionelle Verbrenner, wodurch sich die Verbrauchskosten geringfügig reduzieren. Bei Mild-Hybrid-Fahrzeugen liegen die erreichbaren Kraftstoffeinsparungen laut ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) im Bereich von einem Prozent.

- Range-Extender-Elektrofahrzeuge (EREV) sind in Europa derzeit noch kaum verfügbar, verschiedene Fahrzeughersteller haben aber entsprechende Modelle angekündigt. Range-Extender-Elektrofahrzeuge werden nur elektrisch angetrieben, bieten aber eine Lösung gegen die so genannte „Reichweitenangst“ bei Elektroautos.

Plug-in-Hybride

Plug-in-Hybride sind Elektroauto und Verbrenner in einem. Angetrieben werden sie von einem Verbrennungsmotor und mindestens einem Elektromotor, der Strom aus einer Batterie bezieht. Die Besonderheit eines PHEV im Vergleich zu Mild- und Vollhybriden ist, dass die Batterie eine größere Kapazität hat und über einen Stecker an einer Ladesäule oder Wallbox geladen werden kann.

Durch die Umwandlung von Bremsenergie (Rekuperation) kann der Batterie zusätzlich elektrische Energie zugeführt werden. PHEV-Modelle können zudem während der Fahrt die Batterie über den Verbrennungsmotor laden. Dieser "Charge-Modus" erhöht jedoch den Verbrauch und verschlechtert den Wirkungsgrad des Fahrzeugs erheblich.

PHEVs können in unterschiedlichen Fahrmodi betrieben werden: Im kombinierten Fahrbetrieb mit aufgeladener Batterie arbeiten Elektro- und Verbrennungsmotor zusammen. Der Verbrennungsmotor wird hierbei nur bei Bedarf zugeschaltet, beispielsweise bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Ist die Batterie einmal leer, fährt das Auto im Hybrid-Verbrennermodus weiter. Dabei wird primär der Verbrennungsmotor für den Antrieb genutzt und der Elektromotor unterstützt nur noch geringfügig.

Im reinen Elektro-Modus mit aufgeladener Batterie wird das Auto ausschließlich durch den Elektromotor angetrieben. Sobald die Batterie leer ist, geht es nur noch im Hybrid-Verbrennermodus weiter.

Beim PHEV bestimmt das Nutzungsverhalten maßgeblich, inwieweit Einsparungspotenziale bei Emissionen und Verbrauchskosten tatsächlich realisiert werden. Nutzt man den PHEV vor allem für vergleichsweise kurze Strecken und lädt die Batterie regelmäßig extern auf, lassen sich auch mit einem PHEV hohe elektrische Fahranteile erreichen.

Fährt man mit dem PHEV vor allem Langstrecken lassen sich nur schwer hohe elektrische Fahranteile erreichen, weil die in einem PHEV verbaute Batterie relativ klein ist und häufiger geladen werden muss.

Reichweite

Die Batterie eines Plug-in-Fahrzeugs ist deutlich kleiner als bei reinen Elektroautos, wodurch die rein elektrische Reichweite entsprechend geringer ausfällt. Bei vielen Modellen liegt diese bei 40 bis 65 Kilometern, einige schaffen jedoch auch über 100 Kilometer.

Mit ihrem Verbrennungsmotor erreichen PHEVs Reichweiten, die mit herkömmlichen Diesel- oder Benzinfahrzeugen vergleichbar sind.

Marktangebot und Verfügbarkeit

Das Angebot von PHEV-Modellen ist sehr breit und nimmt weiterhin zu. Aktuell sind rund 200 Modelle erhältlich. Nahezu alle Hersteller bieten Plug-in-Hybriden an. Zu den Top 5 Hersteller, die 2025 die meisten PHEVs in Deutschland verkauft haben, gehören drei deutschen Fahrzeughersteller. Volswagen verkaufte die meisten PHEVs, gefolgt von Mercedes, BMW, Seat und Volvo.

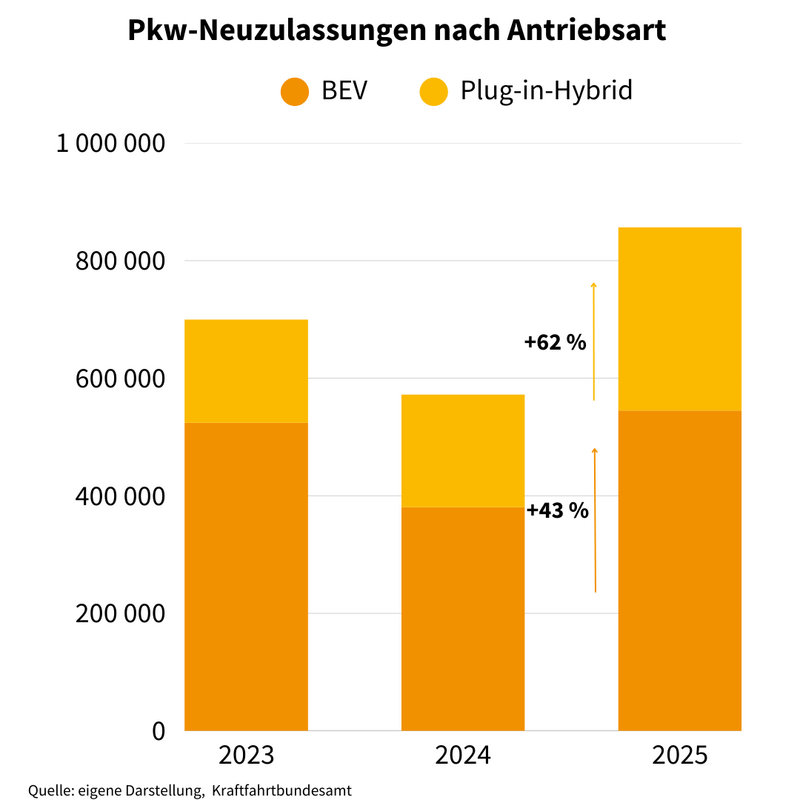

Die Zahl der Neuzulassungen von PHEV nahm im Jahr 2025 deutlich um 62 Prozent zu. Insgesamt machten die 281.000 neu zugelassenen PHEV im Jahr 2025 einen Anteil von 11 Prozent (+4 Punkte ggü. 2024) an allen Pkw-Neuzulassungen in Deutschland aus. Eine nähere Auswertung der Entwicklung der Marktanteile für batterieelektrische Pkw und Plug-in-Hybride finden Sie in unserem Monitoringbericht 2025.

Kosten

Die Kosten für Plug-in-Fahrzeuge setzen sich vorrangig aus den Anschaffungskosten für das Fahrzeug sowie den Betriebskosten zusammen. Zu letzteren gehören die Energieverbrauchskosten, Wartungs- und Reparaturkosten sowie die Versicherungskosten und Kfz-Steuer.

Anschaffungskosten

Die Anschaffungskosten für Plug-in-Fahrzeuge liegen, ebenso wie die für reine Elektroautos, höher als bei konventionellen Verbrennern. Fahrzeuge mit einem Plug-in-Hybridantrieb werden ab zirka 34.000 Euro angeboten und Modelle gibt es ab der Kompaktklasse. Modelle mit einer elektrischen Reichweite ab 100 Kilometer starten bei 65.000 Euro.

Betriebskosten

Plug-in-Hybride sind im Gegensatz zu BEVs nicht von der Kfz-Steuer befreit. Allerdings ist diese meist günstiger als bei Verbrennern, da sich die Höhe der Kfz-Steuer unter anderem aus dem CO₂-Ausstoß ergibt.

Teilweise profitieren bis Ende 2024 zugelassene PHEVs auch von einem jährlichen Steuerfreibetrag für emissionsarme Fahrzeuge in Höhe von 30 Euro (gültig bis Ende 2025), sowie der 0,5 Prozent-Regelung für PHEV-Dienstwagen, bei der nur die Hälfte des Listenpreises des Fahrzeugs als monatlicher geldwerter Vorteil versteuert werden muss. Die Wartungskosten eines Plug-in-Autos sind vergleichbar mit denen eines konventionellen Diesels oder Benziners.

Energiekosten und Energieverbrauch

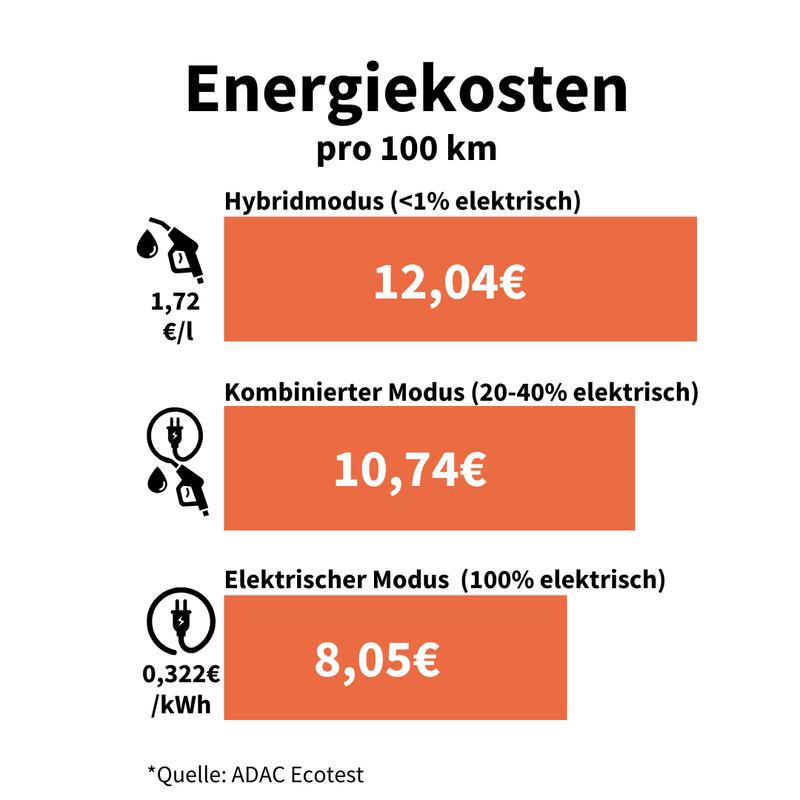

Den größten Anteil an den Betriebskosten haben die Energiekosten. Diese sind abhängig von den Energiepreisen, dem Strom- und Kraftstoffverbrauch und der jährlichen Fahrleistung.

Der durchschnittliche reale Verbrauch eines PHEV auf 100 Kilometer liegt laut ADAC-Test bei etwa vier Litern Kraftstoff und bei etwa 12 Kilowattstunden Strom im kombinierten Modus. Im Hybridmodus (Batterie leer) beträgt der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch sieben Liter. Im elektrischen Modus verbraucht ein PHEV durchschnittlich 25 Kilowattstunden.

Allgemein gilt, je höher der elektrisch gefahrene Anteil, desto geringer die Energiekosten. Vor dem Hintergrund eines steigenden CO2-Preises auf fossile Kraftstoffe gilt dies zukünftig umso mehr.

Zum KostenrechnerUmweltwirkung

Für die Umweltwirkungen und insbesondere die Treibhausgasemissionen im Betrieb ist bei Plug-in-Hybriden der tatsächliche elektrische Fahranteil entscheidend. Wird ein Auto rein elektrisch betrieben, verursacht es zudem bei geringen Geschwindigkeiten weniger Lärm. Vor allem Modelle mit größeren Batterien, die längere elektrische Reichweiten ermöglichen, bieten die Chance, den elektrischen Fahranteil in der tatsächlichen Nutzung wesentlich zu steigern und damit Emissionen zu reduzieren.

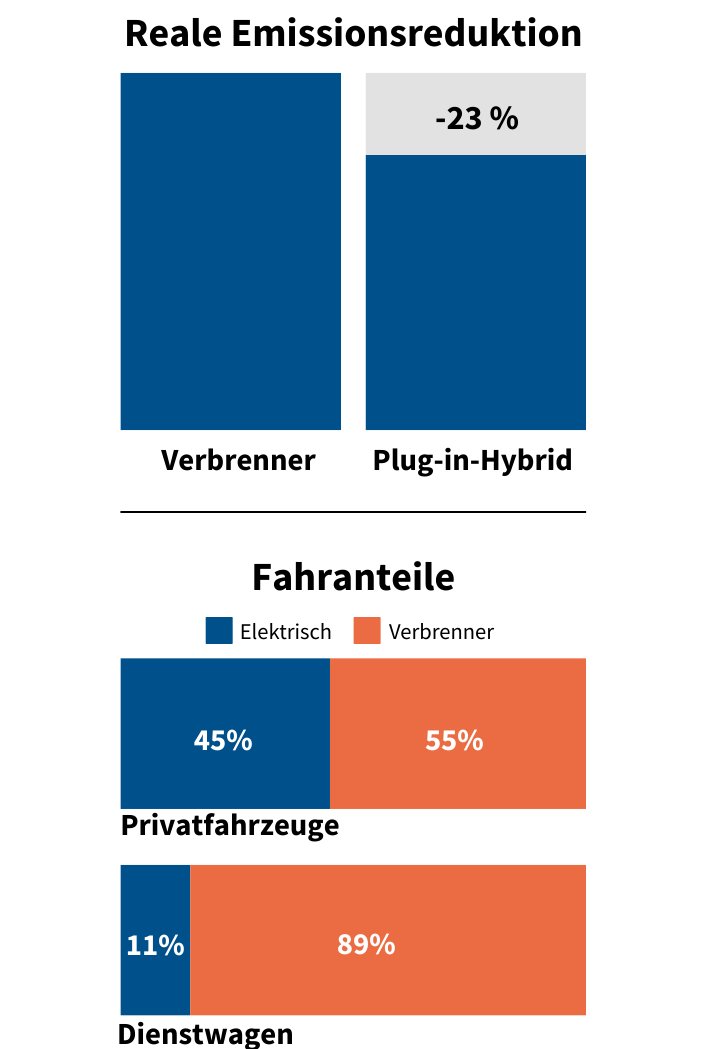

Wird ein Plug-in-Hybrid jedoch nicht regelmäßig extern aufgeladen, werden deutlich weniger Emissionen als angenommen eingespart, wie eine vorläufige Einschätzung der EU-Kommission aus dem Jahr 2024 zeigt. Danach waren die CO2-Emissionen von PHEVs im Realbetrieb nur rund 23 Prozent niedriger als die von konventionellen Verbrennerfahrzeugen und damit 3,5-mal höher als der von den Herstellern angegebene Normverbrauch nach WLTP-Messverfahren.

Dies liegt unter anderem daran, dass die Labortestungen beim Zulassungsverfahren für neue PHEV-Modelle von einem elektrischen Fahranteil von zirka 70 bis 85 Prozent ausgehen, was ein regelmäßiges Aufladen voraussetzt. In der Realität ist dieser Anteil jedoch deutlich geringer, laut Frauenhofer ISI liegt er bei 45 bis 49 Prozent für Privat-Pkw und 11 bis 15 Prozent für Dienstwagen.

Deshalb erfolgen 2025 und 2027 Änderungen am sogenannten Nutzfaktor (Utility-Factor), der die Höhe des bei Labortestungen angenommenen elektrischen Fahranteils angibt. Dieser soll stufenweise gesenkt werden, um ihn mit den tatsächlichen, niedrigeren Nutzungsanteilen in Einklang zu bringen.

Auch müssen seit Januar 2021 alle Neufahrzeuge, die mit flüssigen Kraftstoffen betrieben werden, mit einem On-Board Fuel Consumption Meter (OBFCM) ausgestattet sein. Diese Geräte, mit deren Daten auch die EU-Kommission ihre Untersuchungen anstellte, erfassen den tatsächlichen Kraftstoff- beziehungsweise Energieverbrauch der Fahrzeuge sowie die zurückgelegte Strecke.

--------------------------------------------------------------------------------

Mild- und Voll-Hybride (MHEV/ HEV)

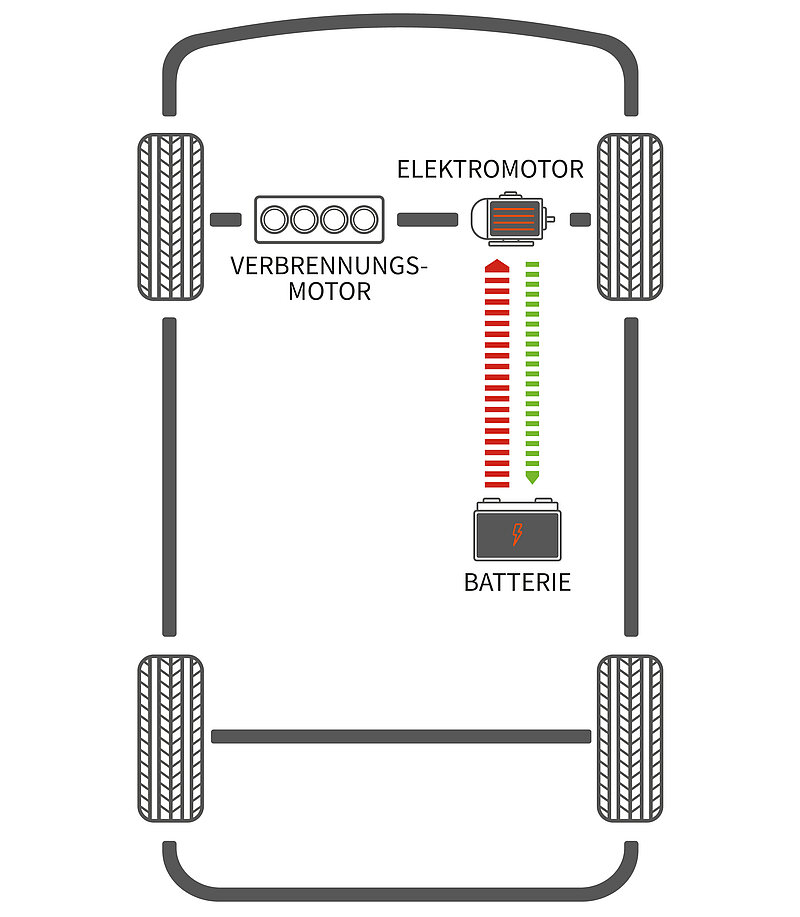

Mild- und Voll-Hybride-Fahrzeuge haben ebenfalls einen Verbrennungsmotor und einen oder mehrere Elektromotoren.

Sie unterscheiden sich von Plug-in-Hybriden vor allem dadurch, dass die vergleichsweise kleine Batterie, die den Elektromotor mit Strom versorgt, nicht durch ein Kabel extern aufgeladen werden kann.

Voll-Hybride können kurze Strecken rein elektrisch zurücklegen, während dies bei Mild-Hybriden nicht möglich ist.

So werden Mild- und Vollhybride hauptsächlich durch den Verbrennungsmotor angetrieben, der durch den Elektromotor insbesondere bei Beschleunigungsvorgängen unterstützt wird.

Reichweite

Mild- und Voll-Hybride weisen in etwa die gleichen Reichweiten wie konventionelle Verbrenner auf. Voll-Hybride können kürzere Distanzen von zwei bis fünf Kilometern bei einer maximalen Geschwindigkeit von zirka 50 Kilometer pro Stunde zudem rein elektrisch zurücklegen.

Marktangebot und Verfügbarkeit

Im Jahr 2025 wurden in Deutschland laut Kraftfahrtbundesamt ein Drittel mehr Mild- und Voll-Hybride als reinelektrische Pkw neu zugelassen und 30 Prozent weniger als klassische Benzin- und Diesel-Pkw (siehe 2025 absolute Zahlen hier). Der Markt für Mild- und Vollhybride ist sehr breit: nahezu jeder große Hersteller bietet mehrere Modelle mit Mild- oder Vollhybridtechnik in allen Segmenten an. Japanische und koreanische Fahrzeughersteller (Toyota, Hyundai, Kia) sowie die deutschen Fahrzeughersteller Volkswagen und BMW bieten die größte Modellvielfalt an Hybrid-Pkw an.

Kosten

Die Anschaffungskosten sind vergleichbar mit denen von konventionellen Fahrzeugen. Durch die unterstützende Leistung des Elektromotors verbrauchen Voll-Hybride bis zu 10 Prozent weniger Kraftstoff als konventionelle Verbrenner, wodurch sich die Verbrauchskosten geringfügig reduzieren. Bei Mild-Hybride sind es gerade mal ein Prozent.

Umweltwirkung

Durch die unterstützende Wirkung des Elektromotors verbrauchen Hybride weniger Kraftstoff als konventionelle Verbrenner. Da Hybride jedoch vorrangig von einem Verbrennungsmotor angetrieben werden, können sie – genauso wie reine Diesel oder Benziner – höchstens durch die Verwendung erneuerbarer Kraftstoffe klimafreundlich betrieben werden und sind damit keine langfristige Alternative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Range-Extender-Elektrofahrzeuge

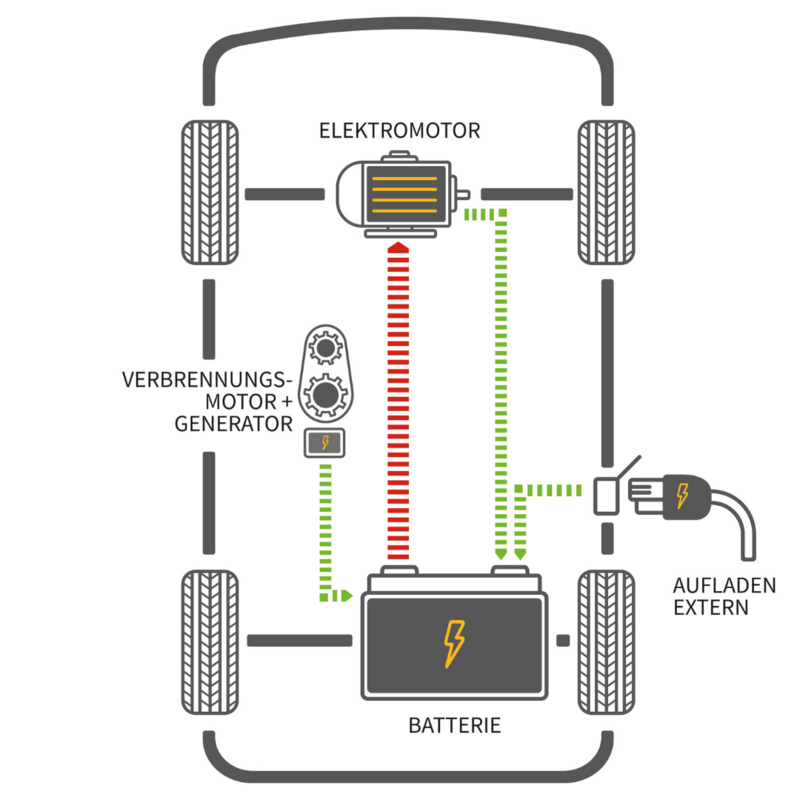

Range-Extender-Elektrofahrzeuge (auch EREV genannt, von Extended Range Electric Vehicle) sind Fahrzeuge, die mit der Range-Extender Technologie ausgestattet sind.

Ein Range Extender (deutsch: Reichweitenverlängerer) ist ein kleiner Verbrennungsmotor, der über einen Generator Strom für den Elektromotor erzeugt. Anders als beispielsweise bei einem Plug-in-Hybridfahrzeug treibt der Verbrennungsmotor die Räder nicht direkt an, sondern erzeugt Strom, um die Fahrt elektrisch fortsetzen zu können.

Reichweite

Da die Range-Extender-Technologie aktuell kaum in Pkw-Modellen in Europa verwendet wird (siehe unten), stehen wenige Daten zur tatsächlichen Reichweite dieser Fahrzeuge zur Verfügung. Daten chinesischer Hersteller geben auf Basis des in China maßgeblichen Testverfahrens Reichweiten zwischen 170 und 220 Kilometern an, die mit Range-Extender-Modellen rein elektrisch zurückgelegt werden können. Das in Europa verfügbare Modell Mazda MX-30 R-EV weist nach dem in Europa maßgeblichen WLTP-Messverfahren eine elektrische Reichweite zwischen 85 und 110 Kilometer auf. Der seit März 2025 verfügbare SUV C10 REEV von Leapmotor schafft mit seiner größeren Batteriekapazität bis zu 145 Kilometer Reichweite. Spätestens dann wechselt das Auto in den „Hybrid-Modus“ und setzt die Fahrt mit Unterstützung des eingebauten Benzinmotors fort, bis die Batterie wieder aufgeladen wird.

Die elektrische Reichweite heute existierender Range-Extender-Fahrzeugmodelle ist also im Vergleich zu reinen Elektrofahrzeugen deutlich geringer (bei BEV werden durchschnittliche reale Reichweiten von knapp 400 Kilometern erreicht). Im Vergleich zu Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen können EREV allerdings doppelt bis viermal längere Strecken rein elektrisch zurücklegen. Ist die Batterie leer, schaltet sich der Verbrennungsmotor automatisch ein und erzeugt Strom. So kann das Fahrzeug auch mit leerer Batterie elektrisch weiterfahren. Bis bei Range-Extender-Fahrzeugen sowohl die Batterie aufgeladen, als auch der Benzinmotor getankt werden muss, kann mit ihnen ähnlich weit gefahren werden wie mit Pkw mit konventionellen Verbrennungsmotoren.

Marktangebot und Verfügbarkeit

In Europa bietet aktuell nur der japanische Hersteller Mazda und der chinesische Hersteller Leapmotor ein Modell mit Range-Extender-Technologie an (respektiv Mazda MX-30 R-EV und Leapmotor C10 REEV). Mit dem Opel Ampera und den BMW i3 REX haben in den Jahren 2011 und 2013 auch deutsche Hersteller Range-Extender-Modelle auf dem Markt gebracht, deren Produktion aber eingestellt worden ist.

In den vergangenen Jahren erlebten Range-Extender-Fahrzeuge in China aufgrund steuerlicher Begünstigungen einen regelrechten Boom. Mehrere Fahrzeughersteller wie Hyundai, Volkswagen und Mercedes haben die Entwicklung neuer Range-Extender-Modelle, auch für den europäischen Markt, für die Zukunft angekündigt.

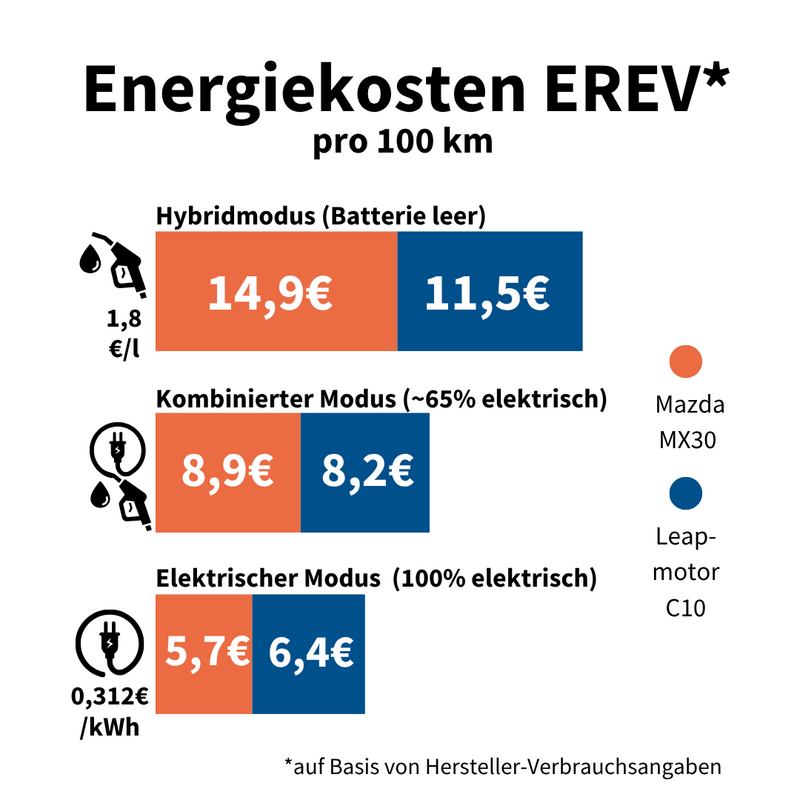

Kosten

Aufgrund des aktuell sehr begrenzten Modellangebots von Range-Extender-Fahrzeugen in Europa können kaum belastbare Aussagen zu den Anschaffungs- und Betriebskosten getroffen werden. Die folgenden Aussagen beschränken sich daher auf die zwei einzigen derzeit in Europa verfügbare Range-Extender Modelle von Mazda und Leapmotor. Zukünftige Fahrzeugmodelle anderer Hersteller können möglicherweise sowohl hinsichtlich der Reichweite als auch hinsichtlich des Energieverbrauchs deutlich abweichende Werte aufweisen.

Anschaffungskosten

Der Mazda MX-30 R-EV kostet im Listenpreis 35.990 Euro, genau so viel wie sein vollelektrisches Pendant. Der Leapmotor C10 REEV fängt bei 37.600 Euro an. Damit sind sie in der Anschaffung etwas teurer als ein vergleichbarer Pkw mit Verbrennungsmotor.

Kfz-Steuer

Range-Extender-Fahrzeuge sind wie PHEV und im Gegensatz zu rein elektrischen BEV nicht von der Kfz-Steuer befreit. Allerdings ist die Kfz-Steuer bei beiden Hybrid-Varianten in der Regel günstiger als bei Pkw mit klassischen Verbrennungsmotoren, da die Höhe der Kfz-Steuer unter anderem vom CO₂-Ausstoß des Fahrzeugs abhängig ist.

Energiekosten und Energieverbrauch

Den größten Anteil an den Betriebskosten haben die Energiekosten. Diese sind abhängig von den Energiepreisen, dem Strom- und Kraftstoffverbrauch und der jährlichen Fahrleistung.

Bei Hybrid-Fahrzeugen beeinflussen vor allem der durchschnittliche Strom- und Kraftstoffverbrauch des jeweiligen Fahrzeugmodells die Energiekosten, aber auch wie hoch der individuelle elektrische Fahranteil ist. Beim Mazda-Range-Extender liegt der durchschnittliche Verbrauch laut WLTP-Messverfahren aufgrund der vergleichsweise geringen elektrischen Reichweite bei etwa 8,3 Litern Kraftstoff und 18,3 Kilowattsunden Strom auf 100 Kilometer. Damit ist der Energie- und Kraftstoffverbrauch des Modells auf einem ähnlichen Niveau wie bei anderen Plug-in-Hybrid-Modellen. Der schwerere Leapmotor C30 REEV verbraucht mit 20,5 Kilowattstunden Strom auf 100 Kilomtern nach Herstellerangaben etwas mehr als der Mazda, schneidet aber durch seine größere Batterie und Reichweite beim Benzinverbrauch besser ab (6,4 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer).

Im Vergleich zu reinen BEV ist der elektrische Verbrauch der Range-Extender-Pkw deutlich höher. Auch der Benzinverbrauch liegt bei leerer Batterie deutlich über dem klassischer Verbrennungsmotoren. Der relativ hohe Verbrauch ist auf die doppelten Umwandlungsverluste zurückzuführen, die beim Antrieb des Elektromotors durch den benzinbetriebenen Generator anfallen. Um Energie und Kosten zu sparen, sollte daher möglichst selten in den Hybrid-Modus gewechselt und stattdessen vorher die Batterie aufgeladen werden.

Wenn rein elektrisch gefahren wird, sind die Energiekosten eines Range-Extender-Fahrzeugs vergleichbar mit denen eines PHEV und niedriger als die Kraftstoffkosten für klassische Pkw mit Benzinmotor. Aufgrund des im Vergleich zu BEV-Modellen höheren Stromverbrauchs von EREV, weisen reine Elektrofahrzeuge im Schnitt immer noch die niedrigsten Energiekosten auf. Allgemein gilt sowohl für EREV als auch für PHEV: Je höher der elektrisch gefahrene Anteil, desto geringer die Energiekosten. Vor dem Hintergrund eines steigenden CO2-Preises auf fossile Kraftstoffe gilt dies zukünftig umso mehr.

Umweltwirkung

Entscheidend für die Umwelt- und Klimaeffekte von EREV ist, wie auch bei Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen, der tatsächliche elektrische Fahranteil. Wird das EREV nur im Elektromodus gefahren und die Batterie wieder extern am Stromnetz aufgeladen, bevor das Fahrzeug in den Hybrid-Modus wechselt, werden im Fahrbetrieb keine Emissionen ausgestoßen. Dank höherer elektrischer Reichweiten als beispielsweise von Plug-in Hybriden, weisen EREV ein hohes Potenzial auf, das Auto meistens reinelektrisch und somit emissionsfrei zu fahren. Da es sich bei den EREV um eine Hybridvariante aus Elektro- und Verbrennungsmotor handelt, müssen in der Umweltbilanz die Vor- und Nachteile beider Technologien, beispielsweise hinsichtlich der eingebauten Batterie oder der Emissionen durch den Verbrennungsmotor, berücksichtigt werden.

Rechtlicher Hinweis

Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) informiert im Auftrag des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit dieser Informationsplattform zur Verkehrs- und Mobilitätswende. Darüber hinaus erhalten Hersteller und Händler Informationen zur Umsetzung der novellierten Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKV). Dabei handelt es sich um allgemeine Hinweise, die nicht rechtsverbindlich sind. Für konkrete Fragen ist ggf. eine Rechtsberatung einzuholen. Die dena übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der mittels des Online-Tools zur Erstellung eines Pkw-Labels berechneten Ergebnisse. Entscheidend sind u. a. die Herstellerangaben.